富士山と「富士山信仰」

富士山信仰は、日本の山岳信仰の中でも特に重要で深い歴史を持っています。富士山はその美しい姿から神聖視され、多くの神話や伝説に登場しています。ここでは、富士山信仰の背景と主な特徴について詳しく掲載していきます。

1. 富士山信仰の起源

富士山信仰は、古代から始まっており、特に平安時代に広まったとされています。富士山は「神々が住む場所」として尊ばれ、山そのものが神聖視されました。多くの神道や仏教の考え方が結びつき、富士山は「霊峰」としての地位を確立していきました。

2. 富士山の神々

富士山にはいくつかの神々が宿っているとされ、特に有名なものとしては以下の神々が挙げられます。

- 富士浅間大神(ふじあさまのおおかみ): 富士山を守護する神で、山の神様として最も広く信仰されています。神道では「浅間大神」とも呼ばれ、この神の祭りが行われています。

- 火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ): 火の神で、富士山の火山活動と関係が深い神様です。富士山が噴火することを火の神が引き起こすと考えられ、火山信仰が根強く存在しました。

- 大山祇命(おおやまつみのみこと): 大山の神として、山岳信仰の中心的な存在です。富士山もこの神の領域とされ、自然の力に対する畏敬の念が込められています。

3. 富士山を登ることの神聖さ

富士山登山は単なるレジャーではなく、かつては信仰的な意味合いが強かったため、登山者にとっては「修行」や「浄化」の意味がありました。特に、江戸時代から明治時代にかけて、富士山は「信仰の山」として多くの人々に登られています。

- 富士登山道: 昔の登山者は、登る過程で心身を浄化し、霊的な成長を目指していました。途中には神社や祠が点在しており、登山者が祈りを捧げながら進むことが重要視されていました。

- 女性の登山禁止: かつては、女性が富士山に登ることを禁じられていた時期もありました。これは、富士山を神聖視し、女性は神聖な場所に足を踏み入れてはいけないとする信仰から来ていました。しかし、明治時代に入ると、女性の登山が許可されるようになりました。

4. 富士山と仏教

仏教と富士山のつながりも深いです。特に、江戸時代に「富士講」という信仰団体が誕生し、富士山の登山が仏教的な修行として行われました。富士講は、富士山を仏教の「浄土」に見立て、登山を通じて仏教的な徳を積むことを目的としていました。これにより、富士山信仰は神道に加えて仏教の影響も強く受けました。

5. 富士山信仰と芸術

富士山信仰は、芸術や文学にも大きな影響を与えています。例えば、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎や歌川広重は、富士山をテーマにした数多くの作品を描きました。これらの作品では、富士山が神聖な存在として描かれ、また日常生活や風景の中で尊敬される対象として表現されています。

6. 現代の富士山信仰

現在でも富士山は、多くの神社や仏閣に祀られており、登山者や観光客が訪れる場所として神聖視されています。また、富士山の美しさとその象徴的な存在が、現代の日本人の精神にも強く影響を与え続けています。

富士山信仰は、単に歴史的な信仰だけでなく、自然への畏敬の念や人々の精神文化の一部としても重要な位置を占めています。このような信仰的な背景を持つ富士山は、ただの山ではなく、心の支えとなる「聖なる場所」としての意味を持ち続けているのです。

富士山を訪れる際には、この深い歴史的背景にも思いを馳せるとより楽しむことができると思います。

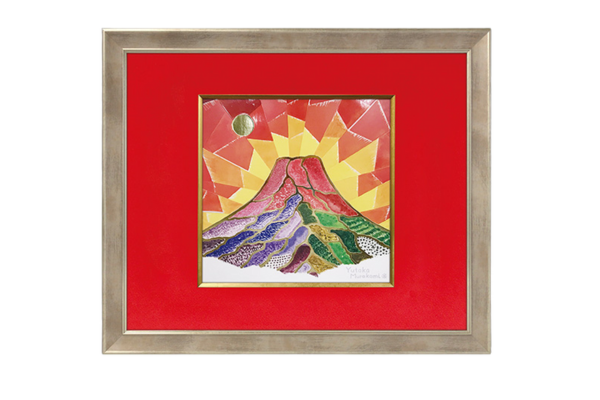

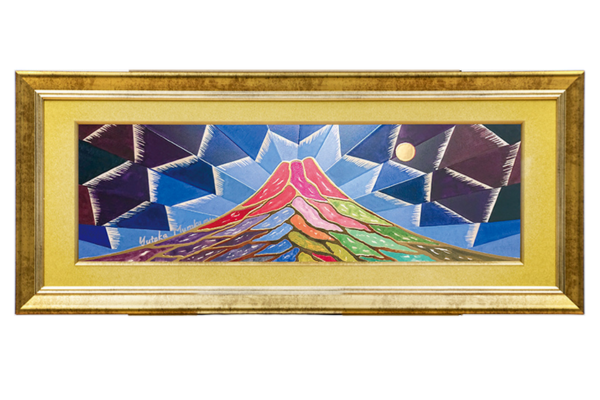

画:赤光あびる吉祥富士